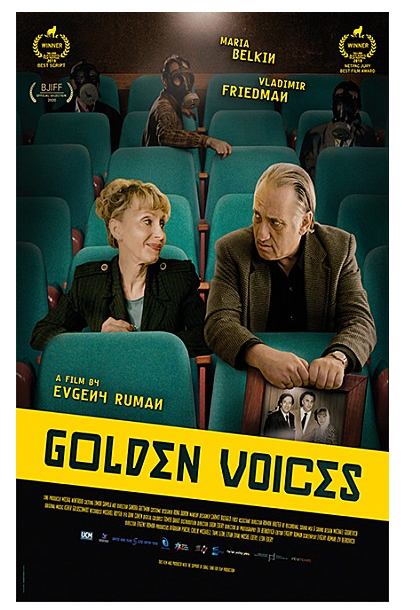

영화 소개

소련에서 이스라엘로 이민 온 스타 성우 부부의 두 번째 인생을 그린 이스라엘제 휴먼 드라마.1990년 소련에서 이스라엘로 이민 온 빅토르와 라야.두 사람은 소련에 도착하는 할리우드와 유럽 영화 더빙에서 활약한 성우 부부였다.제2의 인생을 구가한다는 생각으로 이민을 떠났지만 이스라엘에서는 성우 수요가 없는 현실에 직면하고 만다.

먹고살기 위해 라야는 남편 몰래 텔레폰 섹스 일을 하며 뜻하지 않은 재능을 발휘하고, 한편 빅토르는 불법 해적판 비디오 대여점에서 다시 성우 직을 얻는다.겨우 생활을 궤도에 올리기 시작한 2명이었지만, 아내의 비밀이 발각됨으로써, 서로가 오랜 세월 모른 척 해 온 부부의 진짜 소리가 분출하기 시작한다.옛 소련권에서 이민 온 예브게니 루만 감독이 자신의 체험을 바탕으로 바다를 건넌 러시아계 유대인의 생생한 모습을 그려낸다.

영화를 사랑한 부부가 영화에 사랑받는 이야기

여러가지 테마가 담겨있어, 여러가지 단면에서 이야기할 수 있는 영화였습니다. 남자와 여자의 차이였거나 부부상의 고정 개념이었거나 이민 문제였거나… 각자 밤새 말할 기세예요!( * ゚ ∀ ゚ * ) 그런 가운데 내가 가장 주목한 것은 성우인 빅토르가 배우로 전직할 수 없다는 점.

길어지는데 활동변사가 쇠퇴한 후, 일본에서는 서양화를 자막으로 보는 문화가 정착했기 때문에, 배우업만으로는 먹고 살 수 없는 사람이 부업으로 목소리의 일에 흘러간 경위가 있어…(실제로 레전드라고 불리는 사람 중에는 「성우」라고 불리는 것을 싫어한 분도 있습니다.)

그 후, 해외 드라마나 서양화의 텔레비전 방송이 증가하고, 재패니메이션의 발전과 함께 「성우」의 인지도가 높아져 지금은 오히려 동경하는 직업이지만요. 그래서, 제 안에서는 '배우'나 '성우'나 '연기한다'는 기본은 같고, 목소리의 표현과 테크닉을 사용해서 연기하는 사람이 '성우'라는 인식이었습니다. 그래서 배우로 전향 못하는 빅토르가 놀라워 「같은 성우라도, "더빙성우"는 어프로치가 틀렸구나~!」라고 깨달았습니다.

「성우」라고 일괄적으로 생각했지만, 일로써는 크게 둘로 나누어져 있어서 애니메이션 등에 생명을 불어 넣는 아프레코와 이미 완성하고 있는 작품의 매력을 전하는 아테레코. (=더빙) 물론 일률적으로 말할 수는 없지만 이미지로서는 아프레코가 처음부터 살을 붙여가는 창조적인 작업이라면 아테레코는 작품을 이해하고 의도에 맞게 표현하는…어느 쪽이냐 하면 장인적인 작업처럼 느껴집니다.

빅토르는 자신이 더빙성우라는 것을 누구보다 잘 알고 있었고, 영화라는 풍부한 세계를 관객에게 전해주는 더빙성우라는 직업에 자부심을 가지고 있었다. 그렇다. 영화는 관객에게 닿아야 영화이고, 오히려 관객이 봐야 비로소 영화로 완성된다. 우리는 영화를 골라 보는 것 같은데 영화가 관객 앞에 줄을 서기까지는 배급사나 흥업주는 물론 다양한 사람들이 관여하고 있습니다.

그런 제작자와 수용자의 중간에 위치한 사람들 중에는, 영화의 매력에 포로가 되어 「장사의 대가를 치르더라도 관객에게 전하고 싶다!」라는 사명감으로 종사하는 "영화의 종자"도 많이 있다. 빅토르는 어김없이 영화를 사랑하는 영화의 봉사자였다. 아내에 대한 사랑이 뒤틀릴 때 보는 보이스 오브 문의 한 장면. 영화에 대한 무상한 사랑이 영화의 사랑에 구원받는 순간이었습니다.

그런 의미에서 보면, 아내인 라야는 아프레코도 할 수 있는 "성우"였다고 생각합니다. 타고난 순응력과 적응력으로 제로로부터 자리를 만들어 갈 수 있으며, 전화 통화에서도 상대에 맞춘 애드리브로 제로로부터 역을 만들어 갈 수 있다. 자신의 목소리를 얻은 라야는, 러시아 시대에는 없었을, 자기 자신의 자유로운 표현에 눈을 떠 가지만… 라야 역시 영화에 대한 경의가 인생의 전환점이다.

영화를 사랑한 부부가 영화의 사랑을 받는 영화였습니다.(*´-`*) 스포일러 없이 리뷰하려고 노력하고 있습니다만, 한 장면의 약간의 컷에, 각각의 입장에서의 심리가 그려져 있어, 그 축적(쌓임새)이 정말로 훌륭하다! (그래서, 여러가지 각도에서 말하고 싶어집니다만...) 구체적으로 꼽자면 끝이 없기 때문에 2개만 소개해 드리겠습니다!

일단 스포의 영향이 적은 퍼스트 신 러시아 이민자들을 태운 비행기 트랩에서 내리는 이 짧은 장면만으로도 빅토르의 남편 노릇, 러시아에서의 특권 계급 모습, 그리고 자신보다 아내를 우선으로 소중히 다루고 있다고 생각하는 모습이 엿보인다. 반대로 아내 라야는 지금 자신들의 입장을 민감하게 느끼면서도 이 자리를 빨리 수습하기 위해 고분고분하게 미소를 짓는다. 지금까지의 부부 관계와 앞으로의 부부 관계의 엇갈림의 시작이 보기 좋게 표현되고 있습니다.

두 번째는 익숙하지 않은 일로 다친 빅토르의 다리를 라야가 달래는 장면. 카메라가 내려다보는 앵글로 그리는 헌신적인 라야는 빅토르를 생각하는 애정에서 이 일을 하지 말아달라고 부탁하지만, 그것은 넌 이런 일이 아니야라는 말을 듣는 것과 같고, 올려다보고 있는 빅토르 측은 가장으로서 위엄 있는 빅토르로 있어 달라는 압박감을 느낀다. 애당초 러시아와의 대우차이로 자존심이 상한데다 경제적인 주도권 교체의 조급함으로 인해 점점 상대를 볼 여유가 없어져 마이너스 루프에 빠져드는 것 또한 멋진 장면이었습니다.

타국에서의 처음부터의 시작에는, 부부의 애정이나 신뢰가 의지하는데, '항상 남편은 아내를 지켜야 한다.' → '아내보다 나은 입장이어야 한다.'와 같은 고정관념에 얽매여 진정으로 그녀가 원하는 것을 볼 수 없게 된다. 사랑이 있기 때문에 어긋남이 괴롭지만, 악의 없이 통통 튀는 사랑은 역시 강요된 자기만족일 뿐입니다. 서로가 서로를 바라보는게 중요하단 말이지d(찌꺼기)

그리고, 적어두고 싶은 것은 뭐니뭐니해도 펠리니의 훌륭함! [보이스 오브 문] 개봉 당시, 의욕적으로 히비야 샹테에 보러 가서 "뭔지 모르지만, 어쨌든 사랑이구나."라는 건 건방진 생각이 들었습니다. 지금의 내가 다시 본다면, 전혀 다른 영화로 보일지도? 같은 영화라도 보는 사람의 인생에 따라 각각 울리는 포인트가 달라지는 것도 영화의 깊은 맛이군요.

젊었을 적에는 와닿지 않았던 부분을 알게 되거나.설국에서 자란 사람은 그런 풍경만으로 가슴에 오가는 것이 있기도 하고. 결국 관객들은 영화를 통해 지금의 나를 다시 보는 건 아닐까요? 2018년 <운명은 춤춘다> 2019년 <텔아비브 온 파이어> 2020년 <성우 부부의 달콤하지 않은 생활> 이스라엘 영화에서 눈을 뗄 수가 없네요~ 멋진 영화와의 만남에 감사하고 싶은 영화였어요.